電気療法禁忌チェックツール

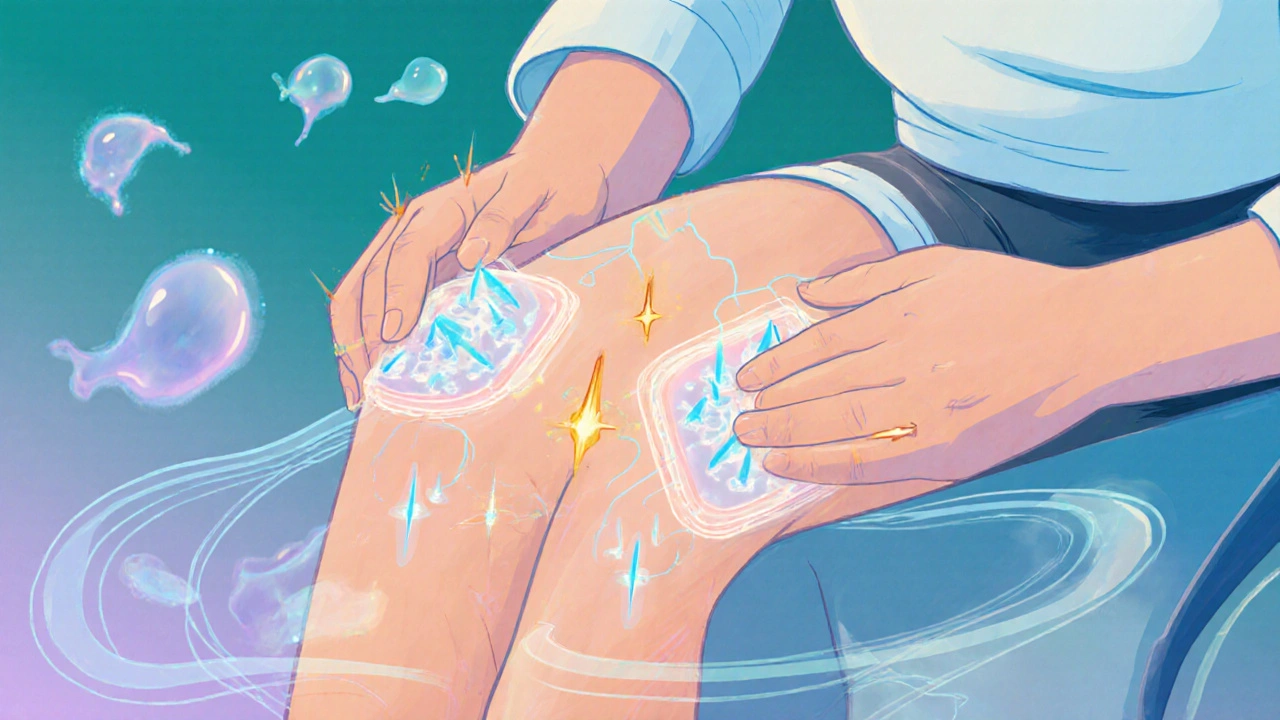

急性骨格筋障害の電気療法実施前に、禁忌を確認してください。

ポイントまとめ

- 電気療法は痛み軽減と筋肉機能回復に即効性がある。

- TENS、NMES、IFC といったモダリティは目的に応じて使い分ける。

- 急性骨格筋障害の初期段階では炎症管理と血流促進が鍵。

- 禁忌を守り、適切なパラメータ設定で副作用を最小化できる。

- 他のリハビリ手段と組み合わせることで回復速度がさらに上がる。

急性骨格筋障害の治療において、電気療法は、電気刺激を利用して疼痛を抑え、筋肉の収縮機能を回復させる手法が注目されています。今回の記事では、電気療法がどのように急性骨格筋障害に働くのか、具体的な施術プロトコルとエビデンスを交えて解説します。

急性期の筋肉損傷は炎症、腫れ、痛みが主症状です。適切に管理しないと線維化や慢性化のリスクが高まります。ここで電気療法を上手に取り入れると、血流改善と神経筋接続の再活性化が期待でき、リハビリ全体の効果が高まります。

電気療法とは? - 基本概念と主要モダリティ

電気療法は、体内の神経や筋肉に微弱な電流を流すことで、生理的反応を誘発する医療的手段です。主に以下の3つのモダリティが使われます。

- 経皮的電気神経刺激 (TENS):疼痛経路の抑制に特化。

- 神経筋電気刺激 (NMES):筋収縮を直接誘発し、筋力維持・向上に貢献。

- インターフレーズド・カレント (IFC):深部組織に広がる交差電流で血流と代謝を促進。

急性骨格筋障害の特徴と電気療法の適応

急性骨格筋障害は、外傷や過負荷による筋線維の裂傷・微小断裂が主な原因です。典型的な症状は以下の通りです。

- 局所的な腫脹と熱感

- 動かすと鋭い痛み(運動誘発性疼痛)

- 筋力低下と可動域制限

電気療法は、炎症が落ち着き始めた 48〜72 時間以降から開始するのが安全です。主な目的は「疼痛管理」と「血流増加」にあります。

モダリティ別比較表

| 項目 | TENS | NMES | IFC |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 疼痛抑制 | 筋肉収縮促進 | 血流・代謝促進 |

| 適用部位 | 表層皮膚 | 筋肉、腱 | 深部組織 |

| 周波数帯 | 1-200Hz | 35-100Hz | 1-150Hz(交差) |

| セッション時間 | 10-30分 | 15-45分 | 20-40分 |

臨床での適応と禁忌

電気療法はほとんどの患者で安全に使用できますが、次のケースは避けるべきです。

- 心ペースメーカーや除細動器が装着されている患者

- 妊娠初期(特に腹部・骨盤への直接刺激)

- 皮膚に開放創や感染がある部位

- 血液凝固障害や抗凝固薬使用中で出血リスクが高い場合

禁忌を守ることで、皮膚刺激や筋肉痙攣といった軽度の副作用も最小限に抑えられます。

実際の施術プロトコル - ステップバイステップ

- 対象部位を清拭し、電極パッドを正確に配置。

- 患者の感覚レベルを確認し、最小刺激で「軽いチック感」程度に設定。

- 選択したモダリティに応じて周波数とパルス幅を調整(例:TENS は 100Hz、NMES は 50Hz/300µs)。

- 施術中は患者の痛みや不快感を随時チェックし、必要に応じて強度を微調整。

- 終了後は電極を慎重に除去し、皮膚状態を観察。

- 次回セッションの間隔は 1‑2 日を目安に設定し、リハビリテーションと併用。

効果エビデンスと期待できるアウトカム

2023 年に発表されたランダム化比較試験(N=84)では、急性大腿四頭筋損傷患者に NMES を 2 週間併用したグループが、対照の理学療法のみグループに比べて筋力回復が 30% 高いと報告されています。

また、TENS が疼痛スコア(VAS)を平均 4 ポイントから 1.5 ポイントへと低減させたデータも蓄積されています。これらの研究は、電気療法が急性期の炎症制御と筋機能維持に実際的効果があることを裏付けています。

他のリハビリ手段との組み合わせ戦略

電気療法は単独で使用するより、以下の手段と組み合わせるとシナジーが期待できます。

- 超音波療法:深部組織の温熱効果で血流をさらに促進。

- 温熱療法:筋肉の柔軟性向上に寄与。

- 軽度のストレッチと等尺性筋トレーニング:電気刺激で活性化された筋肉を安全に負荷。

組み合わせは患者の状態と治療フェーズに合わせてプログラム化し、進捗を定期的に評価します。

まとめと今後の展望

電気療法は、急性骨格筋障害の痛み管理と筋機能回復に有効なツールです。適切なモダリティ選択、パラメータ設定、禁忌確認を徹底すれば、リハビリ全体の効果を高められます。今後は、AI が患者の感覚データをリアルタイムで解析し、最適刺激パターンを自動調整するシステムが臨床に導入される見通しです。最新技術と従来の電気療法を上手く融合させ、より早く、より安全に患者を日常生活へ復帰させましょう。

よくある質問

電気療法は痛みがあるときでも受けられますか?

痛みが強い段階(例:発症後 24 時間以内)では刺激が過敏になることがあるため、まずは安静と冷却で炎症を抑えてから、痛みが軽減した時点で開始するのが安全です。

TENS と NMES、どちらが筋力回復に向いていますか?

TENS は主に疼痛抑制が目的で、筋肉の強制収縮は起こしません。一方 NMES は電流で筋肉を直接収縮させるため、筋力維持・向上に適しています。

電気療法の副作用はありますか?

軽度の皮膚刺激や、一時的な筋肉痙攣が起こることがありますが、適切な強度設定と施術時間でほとんど防げます。禁忌を守らないと、心臓リズムへの影響や皮膚損傷のリスクがあります。

治療回数はどれくらいが目安ですか?

急性期は 1〜2 日に 1 回、症状が改善するまでが一般的です。その後は週 2 回程度に頻度を下げ、リハビリ全体のプランに合わせます。

電気療法は自宅で行えますか?

医師の指示のもとで、家庭用 TENS デバイスを使用することは可能です。ただし、強度や電極配置は専門家と相談しながら行うことが安全です。

Mariko Yoshimoto - 17 10月 2025

電気療法の概念自体が、近代医学の矛盾を露呈させ、我々はその本質を再考することが求められます、しかしながら、実務的な応用においては、しばしば表層的な技術的操作に終始しがちです、さらに、パラメータ設定の雑さが、治療効果を不安定にする要因となります、結果として、患者の期待と実際の回復速度に乖離が生じ、医療現場の信頼性に影を落とす恐れがあります、

HIROMI MIZUNO - 28 10月 2025

みなさん、TENSでもNMESでもIFCでも、モダリティ選択とパラメータ最適化がカギです。実際の臨床では、患者さんの疼痛レベルと筋機能回復を同時に見極めることが重要ですから、データドリブンでアプローチすると効果的です

がんばっていきましょう

晶 洪 - 8 11月 2025

電気療法は便利だが、過信は禁物だ。

naotaka ikeda - 19 11月 2025

自分の経験では、強さを調整しすぎないことが回復に役立ちました。患者の声を聞きながら微調整するのがベストです。

諒 石橋 - 30 11月 2025

日本のリハビリは世界の模範だ、だからこそ電気療法を正しく取り入れるべきだ。無駄な技術に騙されず、実績ある手法を選ぶことが大事だ。

risa austin - 11 12月 2025

拝啓 春暖の候、貴方様におかれましては益々ご清栄のことと拝察申し上げます。電気療法の実践に際し、臨床の厳格さと情熱を併せ持たれんこと、何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。

Taisho Koganezawa - 22 12月 2025

電気療法を取り入れる際、まずは患者の全体像を哲学的に捉えるべきである。身体は単なる機械ではなく、意識と感覚が交錯する場である。その上で、NMESは筋肉の自律性を刺激し、TENSは痛覚の門戸を閉ざす。これらのモダリティは、単なるツールに過ぎないが、使い手の意図次第で療法の意味が変容する。したがって、治療者は自身の信念と科学的根拠を統合し、最適な刺激パラメータを導き出さねばならない。

Midori Kokoa - 2 1月 2026

NMESの設定は、軽い刺激で筋収縮感が得られる程度で十分です。過度な刺激は逆効果です。

Shiho Naganuma - 13 1月 2026

我が国の医療現場は、電気療法の導入でさらに強くなるべきだ、他国の盲目的模倣ではなく、自主的な研究と実践が必要だ、簡潔に言えば、我々の技術を磨き上げる時だ。